Der Künstler

_geboren 1999

_studiert an der Universität Innsbruck

Leonhard Knabl verbindet in seiner künstlerischen Arbeit Literatur, Bildsprache und historische Recherche. Mit einem akademischen Hintergrund in Geschichte und Vergleichender Literaturwissenschaft sowie einem laufenden Masterstudium in Medien an der Universität Innsbruck entwickelt er eine künstlerische Praxis, die sich zwischen Text, Druckgrafik und konzeptuellen Formaten bewegt.

Seine ersten Ausstellungen führten ihn 2023 in die Stadtbühne Imst (Gruppenausstellung) und mit einer Einzelausstellung ins Bundesrealgymnasium Imst. 2024 folgten die Teilnahme an der Tiefdruckklasse von Rainer Voltmann bei der Art Didacta sowie die Beteiligung an der Gruppenausstellung „paper unlimited“ in Krems, wo er mit dem Erich-Grabner-Preis für künstlerische Grafik ausgezeichnet wurde.

Knabls Arbeiten zeichnen sich durch eine reflektierte Auseinandersetzung mit kulturellen Zeichen, medialer Reproduktion und poetischer Reduktion aus – oft im Spannungsfeld von Sprache, Erinnerung und Bild. Seine Druckgrafiken wie auch seine installativen Ansätze formulieren einen nachdenklichen, zugleich analytischen Blick auf Gegenwart und Geschichte.

Das Werk

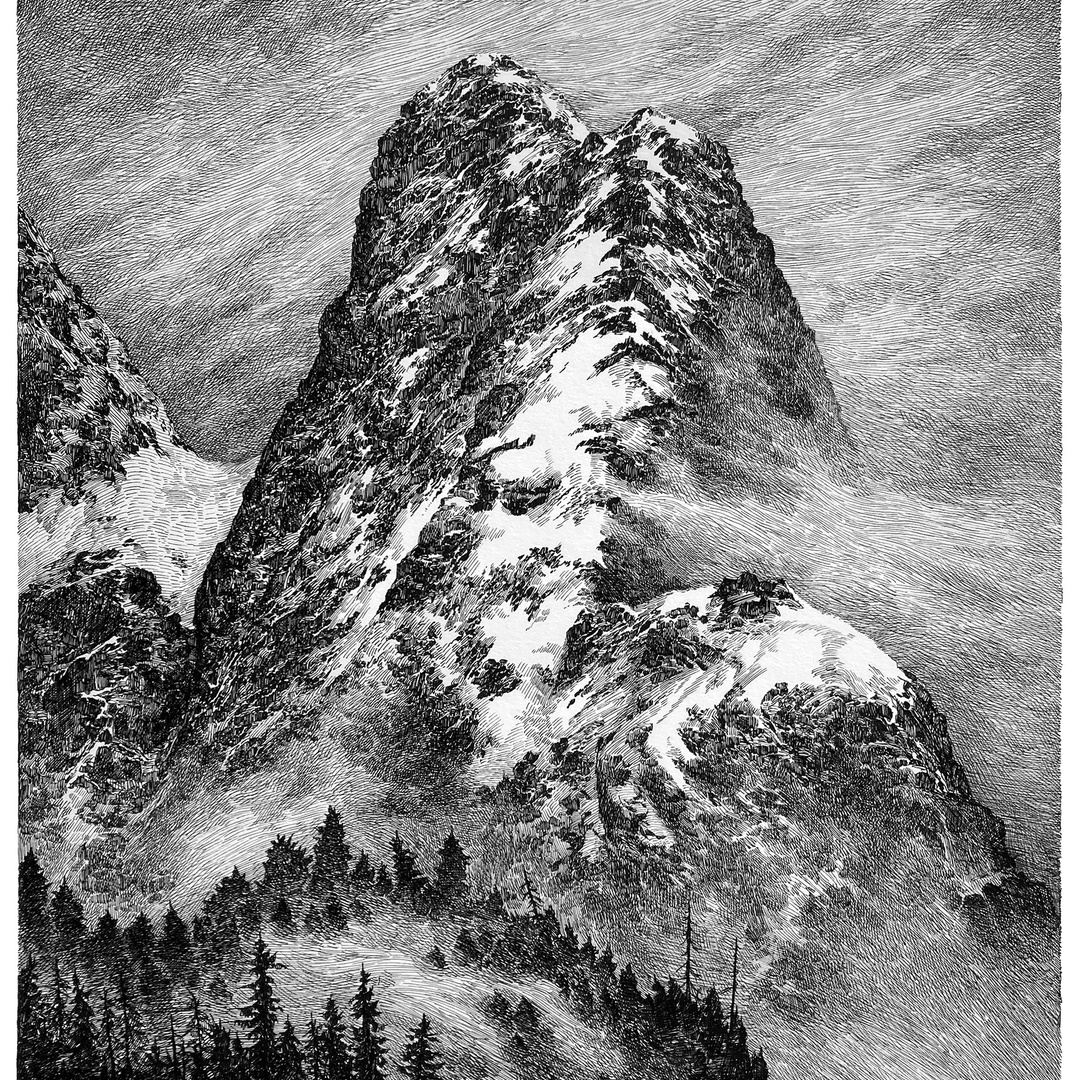

"Grenzwelt", 2025, Tusche auf Papier, 40 x 59,5 cm

Die großformatige Tuschezeichnung „Grenzwelt“ basiert auf einer Fotografie, die während einer Fahrt von Imst in Tirol über den Arlberg nach Lech in Vorarlberg entstand. Das Bild befindet sich damit im Spannungsfeld zwischen der Zeichnung, der wahrscheinlich ältesten Ausdrucksform der bildenden Kunst, und der Fotografie, einer Technik, die mit 200 Jahren nicht neu, aber auch nicht wirklich alt ist.

Der Arlberg ist die wichtigste Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg und die politische Grenzlinie könnte durchaus über den Berg verlaufen. Dadurch stellt sich die Frage, ob und wie man politische Grenzen in Landschaftsbildern darstellen soll. Denn politische Grenzen sind vor Ort unsichtbar und dadurch doch nicht weniger real. Die naheliegendste Art der Darstellung wäre eine dicke rote Linie, wie sie auch in Landkarten zu finden ist.

Das Bild setzt sich außerdem mit der Grenze des Sichtbaren auseinander. Eine Wolkendecke öffnet sich und gibt den Blick frei auf einen namenlosen Berg. Der Berg könnte durch die Wolkendecke oder die hereinbrechende Nacht erneut unsichtbar werden. Die Szene könnte jedoch ebenfalls eine Morgenstimmung zeigen, wodurch der Berg im Sonnenschein noch den ganzen Tag über sichtbar bleibt.

Die Alpen und damit auch dieser Berg befinden sich seit der touristischen Erschließung in einem ständigen Grenzbereich zwischen Natur und Naturgefahren, sowie der touristischen Nutzung. Der gezeichnete Berg wirkt unberührt und unbezwingbar, doch wie würde sich die Wahrnehmung durch das Wissen ändern, dass auf der Hinterseite ein Skilift mit anschließender Skipiste in die Höhe führt?

Artist`s Statement

Die Betrachtung und Interaktion mit Kunst – ebenso wie eigenes künstlerisches Schaffen – wirkt entspannend und entschleunigend in einer immer schneller und hektischer werdenden Welt. Kunst und das Bedürfnis nach künstlerischem Ausdruck sind etwas inhärent Menschliches und der Ort der Kunst ist klar in der Mitte der Gesellschaft. Die Voraussetzung für eine solche zentrale Positionierung ist absolute Offenheit für alle gesellschaftlichen Gruppen, für alle Interessensgebiete und Stilrichtungen, unabhängig von Herkunft, Bildung oder sozialem Status. Denn je vielfältiger die TeilnehmerInnen am künstlerischen Austausch sind, desto interessanter und facettenreicher sind die Ergebnisse.

In einer Zeit, in der viele Menschen einen großen Teil ihrer Freizeit online verbringen, sollte auch die Kunst diesen digitalen Raum nicht ignorieren. Sie darf und muss sich dort bewegen, um sichtbar, lebendig und anschlussfähig zu bleiben. Digitale Plattformen eröffnen neue Möglichkeiten der Teilhabe, insbesondere für jene, die kaum Zugang zu klassischen Kunsträumen haben. Für viele kann das Internet ein erster Zugang zur Kunst und ihren Themen sein. In der digitalen Welt findet ein ständiger Wettkampf um die Aufmerksamkeit und Zeit der NutzerInnen statt, was eine entsprechende Herausforderung für die Kunst darstellt. In der Geschichte der Kunst galt es jedoch schon größere Hürden zu überwinden und es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, sich auch in der digitalen Welt zu behaupten.

Gleichzeitig kann das persönliche Zusammenkommen nicht ersetzt werden. Der direkte Austausch, das gemeinsame Erleben von Kunst vor Ort – in Ausstellungen, Workshops oder im gemeinsamen künstlerischen Arbeiten – schafft Einblicke und Perspektiven, die ein Bildschirm allein nicht vermitteln kann. Professionelle Kunstschaffende spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie inspirieren, zeigen auf was möglich ist und können durch ihre vieljährige Auseinandersetzung mit Kunst wertvolle Impulse geben. Solche Aktivitäten benötigen allerdings Organisation, Durchführung und Räumlichkeiten, die ohne Konsumzwang genutzt werden können, was wiederum mit Kosten verbunden ist. Staatliche Zuschüsse sind daher essenziell. Inwiefern auf diese in den kommenden Jahren Verlass sein wird, bleibt allerdings fraglich.

Kunst darf politisch sein. Sie soll gesellschaftliche Themen aufgreifen, Missstände benennen und Debatten anstoßen. Gleichzeitig kann sie aber auch dem Eskapismus dienen, als Rückzugsort, in dem die reale Welt mit all ihren Herausforderungen für einen Moment in den Hintergrund tritt. Diese beiden Funktionen widersprechen sich nicht, sondern ergänzen einander.

Die meisten Kinder zeichnen und malen gern. Doch oft tritt irgendwann im Leben ein Punkt ein, an dem diese Beschäftigung endet. Nicht selten wird das mit dem „Erwachsenwerden“ begründet. Doch dieser Bruch ist nicht unausweichlich. Künstlerisches Schaffen und die Rezeption von Kunst sind für Menschen aller Altersgruppen und zu jedem Zeitpunkt relevant.